Féministe et fondamentaliste

Françoise Pillon, membre du comité de rédaction, nous donne son avis sur une de ses récentes lectures. On peut dire que la longue vie de Madeleine Blocher-Saillens (1881-1971) n’a pas été banale. Elle avait, certes, de qui tenir, étant la fille de Ruben Saillens.

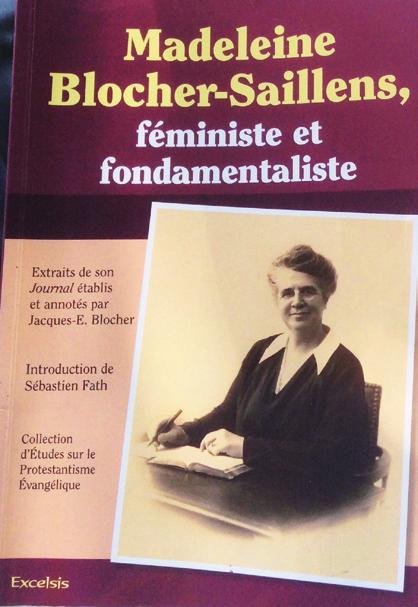

Les éditions Excelsis ont publié une partie du journal qu’elle tint jusqu’à sa mort. L’ouvrage, Madeleine Blocher-Saillens, féministe et fonda- mentaliste, est le fruit du travail de son arrière- petit-fils, Jacques Blocher. Les extraits choisis ont pour but d’éclairer deux traits saillants et indis- sociables de son aïeule : son féminisme et son fondamentalisme.

Le livre est introduit par une longue préface de Sébastien Fath. Il y dresse un tableau de la France religieuse, et plus particulièrement baptiste, au début du siècle dernier. Il explique quelles sont les caractéristiques de cette version du protes- tantisme et présente le Tabernacle, Église fondée par Ruben Saillens et conduite par Madeleine Blocher-Saillens pendant trente ans, ce qui fit de celle-ci la première femme pasteur baptiste en France. Cette préface est très utile pour com- prendre toute l’incongruité et la difficulté de la tâche accomplie par Madeleine Blocher-Saillens.

Le journal s’ouvre par ce qu’elle appela « la vision de Morges » qui survint en 1925. Là, elle reçut de Dieu un appel à le servir et conduire le Tabernacle. Soulignons qu’elle connut ce genre de manifestation « spectaculaire » tout au long de sa vie. Même si elle était « fondamentaliste » (au sens où elle était très attachée à l’inerrance des Ecritures, à une doctrine fidèlement biblique sans aucun compromis avec le libéralisme ambiant, au point d’avoir vigoureusement milité pour que le Tabernacle devienne indépendant) elle avait une piété que nous qualifierions de « charismatique », ce qui peut nous sembler incompatible avec son rigorisme.

À cette époque, son époux, Arthur Blocher, pasteur de l’Église de la rue Belliard, était ferme- ment convaincu des dons de sa femme, notam- ment l’enseignement, et l’encourageait à les exer- cer (dans l’Église comme à l’Institut biblique de Nogent-sur-Marne).

Novembre 1929. Surgit le drame qui change tout. Une brusque maladie pulmonaire terrasse Arthur qui meurt au bout de quelques jours, lais- sant une veuve et cinq enfants dont deux encore bien jeunes. Les pages dans lesquelles Madeleine s’épanche, prie, supplie, se révolte, se rend, sont poignantes. Les deux époux étaient très liés. Le vide est immense.

Survient alors un coup de théâtre. Quelques jours après le départ d’Arthur, le conseil de l’Église, puis l’Église unanime, décident d’appeler Madeleine Blocher-Saillens à poursuivre le minis- tère de son mari. À la fin des années 1920, c’est inédit ! Quelques mois après, elle recevra le titre de pasteur pour dissiper tous les malentendus. Tout au long des pages qui suivent, nous sommes témoins des combats que cette pionnière doit mener. Tout son ministère fut fait de luttes : dé- fense de son rôle de pasteur (qu’elle considérait comme un don de Dieu, par l’intermédiaire de l’Église) ; lutte pour conduire la congrégation ; lutte pour édifier le temple : sa vie par la foi (comme Georges Müller) la faisait entièrement dépendre de Dieu pour les dons nécessaires à la construction du bâtiment – Il ne la déçut jamais ; luttes contre elle-même : consciente de ses dons et de sa valeur, elle l’était égale- ment de son tempérament fort et volontaire et dut s’humilier maintes fois de son orgueil ; luttes contre les hommes de sa famille : son père, son fils (Jacques), son petit-fils, bien que convaincus de ses dons, étaient opposés au pastorat féminin.

À ce propos, il vaut la peine de lire la correspon- dance entre ce dernier et sa grand-mère, publiée dans « Théologie évangélique » il y a plusieurs mois. Ces combats de l’empêchèrent pas d’avoir un ministère fécond. Elle fonda diverses œuvres d’évangélisation, écrivit plusieurs livres, fit de nombreux voyages pour dispenser des enseigne- ments ou donner des conférences, participa à dif- férentes campagnes d’évangélisation. Elle dirigea le Tabernacle, véritable petite entreprise, de main de maître, persuadée que si elle avait désobéi à Dieu en entrant dans le ministère il ne l’aurait pas bénie aussi abondamment. Pourquoi l’aurait-t- il dotée de tant de talents si c’était pour ne pas les exercer ? Pourquoi, seuls des hommes, même médiocres, devraient-ils proclamer la Parole ? Et s’il n’y avait pas d’hommes que faudrait-il faire ? Se taire ? Telles sont les questions qu’elle se pose toute sa vie, cherchant toujours à faire la volonté de Dieu, ne s’éloignant jamais des fondements de sa foi.

Le livre se lit très facilement. Chaque nom de personne ou de lieu, comme toute allusion à un événement, est expliqué avec minutie. Les enchaînements entre les parties sont très utiles. Quelques photos et un tableau généalogique complètent le tout.

En refermant le journal, je me dis toutefois que les questions que se posait Madeleine Blocher- Saillens, n’ont, pour la plupart, pas encore reçu de réponse. ■

Madeleine Blocher-Saillens, féministe et fondamentaliste (Jacques Blocher, Editions Excelsis, 2014, 176 p., 20 €)